Downloadliste

Abwarten, Gasheizung oder Wärmepumpe einbauen? Ein Vergleich.

Mit Blick auf die Neuregelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und die aktuelle Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) stehen viele Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern heute vor der Frage: Sollen sie sich (wieder) für eine Gasheizung oder eine Wärmepumpe entscheiden – oder doch zunächst das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung abwarten? Letzten Endes soll eine neue Heizung sowohl zukunftssicher sein als auch über ihre gesamte Lebenszeit hinweg kostengünstig und effizient arbeiten.

Derzeit herrscht eine große Verunsicherung auf dem Heizungsmarkt. Zähe Diskussionen der Politik im Wahlkampfmodus sowie die polemische Berichterstattung diverser Medien haben bei vielen Hausbesitzern eine Abwarte-Haltung hervorgerufen oder diese verstärkt. Vor einem Heizungstausch die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung abzuwarten ist aber nicht in jedem Fall eine gute Entscheidung.

Die Eckdaten der Wärmewende sind im GEG festgelegt. Das gesetzte Ziel, zukünftig Wohngebäude mit 65 Prozent erneuerbaren Energien zu versorgen, kann entweder dezentral über Wärmenetze oder zentral für jedes Gebäude einzeln gelöst werden. Die kommunale Wärmeplanung gemäß Wärmeplanungsgesetz steht jedoch erst am Anfang. Die Wärmeplanung muss in großen Kommunen bis zum 30.06.2026 abgeschlossen sein, gleichzeitig sind jetzt die aktuellen Förderkonditionen ausgesprochen attraktiv. Sie belohnen Hauseigentümer, Vermieter, Wohnungseigentümer und Kommunen für den Tausch einer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizung (u. a. Gas-, Öl- und Nachtspeicherheizungen) gegen eine klimafreundliche Anlage.

Fakten statt Bedenken

Bedenken gibt es häufig über die technische Leistungsfähigkeit von Wärmepumpen. Sehr verbreitet ist die Annahme, dass Wärmepumpen keine hohen Vorlauftemperaturen erreichen und nur mit Fußbodenheizungen funktionieren. Doch weit gefehlt: Moderne Wärmepumpen können auch noch bei -10 °C effizient Wärme bereitstellen.

Auch die Aussage, eine Wärmepumpe müsse leistungsstark (mit vielen Reserven) dimensioniert sein, um alle Zimmer eines nicht oder nur wenig modernisierten Hauses mit Heizkörpern tatsächlich warm zu bekommen, trifft nicht zu. Genauso falsch ist die Behauptung, man benötige im Bestand deutlich höhere Vorlautemperaturen als 55 °C, um ein Gebäude auch bei -15 °C behaglich warm zu bekommen. Diese Vorurteile hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in einer breit angelegten Langzeitstudie (PDF Download) an nicht sanierten Bestandsgebäuden entkräftet1.

Wer also bei einer Recherche oder Beratung nur diese sowie andere, weit verbreitete Mythen rezitiert bekommt, sollte sich eine zweite Meinung von einem Fachhandwerker einholen, der bereits Erfahrungen mit dem Einbau von Wärmepumpen hat.

Die Wärmepumpe – Meister in Sachen Effizienz

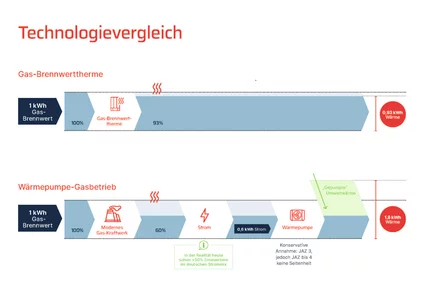

Für ein Einfamilienhaus im Bestand bewegt sich die Leistung einer Wärmepumpe in der Größenordnung eines handelsüblichen Wasserkochers. Sie erzeugt aber bei einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4 aus 1 kWh Strom rund 4 kWh Wärme, da sie kostenlose Wärmeenergie aus der Umgebung einkoppelt – bzw. in das Haus „pumpt“. Kein anderer Wärmeerzeuger arbeitet derartig effizient.

Zum Vergleich: Gas erzeugt aus 1 kWh Energieträger nur ca. 1 kWh Wärme – von geringen Wärmeverlusten abgesehen. Allein dieser Gegensatz von 1:4 und 1:1 zeigt das große energetische Potenzial der Wärmepumpentechnologie in der Heiztechnik auf.

Heizen mit Gas

Für eine Gasheizung spricht, dass ein Standard-Gas-Brennwertgerät schnell Wärme mit hohen Temperaturen liefert. Für den Betrieb ist entweder ein Gasanschluss an das kommunale Gasnetz erforderlich oder ausreichend Platz auf dem Grundstück für einen Flüssigkeitstank. Im Technikraum wird nur wenig Platz für die Heiztechnik und -hydraulik benötigt. Ein Austausch ist in der Regel schnell durchzuführen, da im Vorfeld nur wenig Planung erforderlich ist.

In der EU werden 90 Prozent des Erdgases importiert. Geopolitisch nachteilig ist jedoch, dass es als fossiler Brennstoff überwiegend aus nicht immer politisch stabilen Drittstaaten importiert werden muss. Diese Abhängigkeit kann für den Betreiber einer Gasheizung starke Preisschwankungen verursachen.

Mittelfristig muss außerdem über den Weg der CO2-Bepreisung mit stetig steigenden Betriebskosten gerechnet werden. Derzeit wird für fossiles Erdgas ein CO2-Preis von 45 Euro pro Tonne CO2 (netto) fällig. Diese Abgabe wird ab 2027 durch den Emissionshandel ersetzt. Aus heutiger Sicht wird sich der Preis bei etwa 100 Euro pro Tonne CO2 einpendeln – sich also mehr als verdoppeln.

Alternativen zu Erdgas

Die Alternative Wasserstoff und das H2-Netz stecken noch in der Pilotphase. Die erforderliche Infrastruktur ist aus heutiger Sicht ohne ein zweites Gasnetz nicht flächendeckend möglich. Bisher ist Wasserstoff nur in Testregionen verfügbar und der H2-Netz-Ausbau ist teuer sowie in der Fläche noch lange nicht in der konkreten Umsetzung. Für Hausbesitzer wäre ein H2-Hausanschluss zudem ein zusätzlicher wesentlicher Kostenfaktor. Die hohen Investitionen in die Infrastruktur dürften über den Preis beim Verbraucher ankommen. Darüber hinaus ist es fragwürdig, bei Heizungen in Richtung Wasserstoff zu investieren, da weder Verfügbarkeit noch Preis mittelfristig absehbar sind. Eine inländische Erzeugung ist zwar über erneuerbaren Strom möglich, dieser kann jedoch direkt von der Wärmepumpe effizienter genutzt werden (Abbildung 5). Bei Importen bliebe analog zu fossilem Gas ebenfalls eine Abhängigkeit von den nicht immer politisch stabilen Drittstaaten bestehen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass EU-weit der Energie-Trend in Richtung Elektrifizierung geht.

Biogas ist netzseitig die realistischere Alternative – hier stellt sich jedoch ebenfalls die Frage nach der Verfügbarkeit. Landwirtschaftliche Flächen zur Erzeugung von Biogas sind limitiert und auch die Vergärung von Biomüll ist begrenzt. Zertifiziertes Bio-Erdgas ist zwar von der CO2-Abgabe befreit, jedoch schon heute teurer als fossiles Erdgas – etwa 12,5 Cent/kWh. Wenn zukünftig der Bedarf steigt, ist auch bei diesem Energieträger mit steigenden Bezugskosten zu rechnen.

Die allgemein ausgelobte Alternative Fern- und Nahwärme ist in Gebieten, wo vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser stehen – also im ländlichen Raum und im Außenbereich der Städte – für einen Investor in der Regel unwirtschaftlich. Das Gegenteil ist in dicht bebauten Gebieten der Fall. Aber auch hier kann nur in Nah- oder Fernwärmenetze investiert werden, wenn eine auf eine langfristige Nutzung ausgelegte Wärmequelle existiert. Nachteilig ist auch, dass Nutzer mit den Anbietern von Nah- oder Fernwärme langfristige Verträge abschließen müssen und es – im Gegensatz zu Strom- oder Gastarifen – keine Wechseloption zu anderen Anbietern gibt.

Wärmepumpen sind als zukunftssichere Investition eingestuft worden – ein aktuelles Gutachten des Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. kommt zu dem Schluss, dass ein Haushalt mit einer bereits installierten Wärmepumpe nicht an ein kommunales Wärmenetz angeschlossen werden muss, da diese wegen ihrer Klimafreundlichkeit unter besonderem Schutz steht.

Betriebskosten

Beim Thema Heizkosten lohnt sich der Vergleich der gesamten Kosten eines Heizgerätes, denn eine Heizung verursacht jedes Jahr Betriebskosten für den jeweils eingesetzten „Brennstoff“. Letztere stellen in 20 Jahren Betriebszeit den Löwenanteil der gesamten Kosten einer Heizung dar. Es ist daher unerlässlich, vor einer Investition genau zu kalkulieren und den Blick nicht ausschließlich auf die Investitionskosten zu richten.

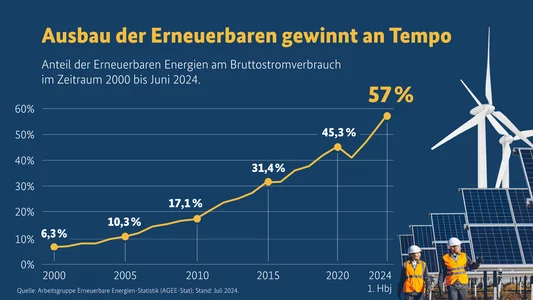

Für einen wirtschaftlichen Betrieb von Wärmepumpen ist der Strompreis entscheidend. Dieser setzt sich im Wesentlichen aus zwei Blöcken zusammen: Stromerzeugung und Netzentgelte. Bei den Erzeugungskosten kann man von weitestgehend konstanten Kosten ausgehen. In der Vergangenheit haben der Ausbau erneuerbarer Energien sogar zu sinkenden Erzeugungspreisen an den Strombörsen geführt. Die Netzentgelte hingegen werden steigen, da die Stromerzeugung in der Fläche zunehmend dezentraler wird.

Dabei ist gut zu wissen: Wärmepumpentarife enthalten bis zu 60 Prozent weniger Netzentgelte als „normaler“ Haushaltsstrom und sind damit deutlich günstiger. Dieser finanzielle Bonus wird der Wärmepumpe gewährt, da sie in Ausnahmesituationen ein dimmbarer, und somit netzdienlicher Stromverbraucher ist. Somit ist Wärmepumpenstrom von steigenden Netzentgelten nur geringfügig betroffen.

Die Preise für Gas und Öl hingegen werden durch die CO2-Bepreisung sukzessive steigen – bis einschließlich 2026 ähnlich einer jährlich steigenden Abgabe, ab 2027 über den Emissionshandel.

Betriebskostenvergleich

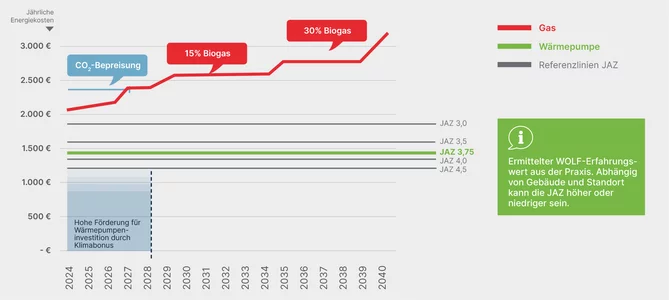

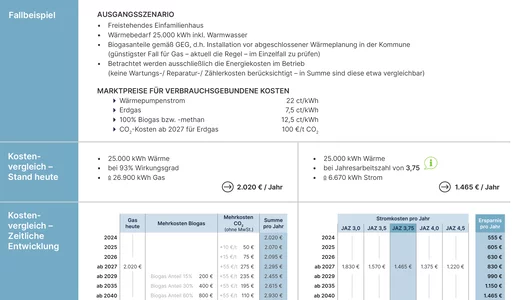

Im Folgenden werden die Betriebskosten in einer exemplarischen Rechnung für Gas und Wärmepumpenstrom verglichen:

Die Grundannahme dieser Analyse ist die Fortschreibung stabiler Strom- und Gaspreise zum Zeitpunkt Mai 2024 sowie das GEG und die Gesetze zur CO2-Bepreisung (zur Vereinfachung wird die zusätzlich auf den CO2-Preis aufgeschlagene Mehrwertsteuer vernachlässigt). Das Beispielhaus ist ein freistehendes Einfamilienhaus, das einen jährlichen Wärmebedarf inklusive Warmwasser von 25.000 kWh hat. Es wird angenommen, dass dem Erdgas Biogasanteile gemäß GEG beigemischt sind, was rechnerisch den derzeit finanziell günstigsten Fall für den Gaspreis ergibt. Als Gaspreis wird 7,5 Cent/kWh und für Biogas 12,5 Cent/kWh angenommen, sowie für den Wärmepumpenstrom 22 Cent/kWh. Für die CO2-Kosten für Erdgas werden ab 2027 100 Euro/Tonne angesetzt.

Da die Wärmepumpe aus 1 kWh Strom zwischen 3 bis 5 kWh Nutzwärme bereitstellt, muss nur rund ein Viertel der rechnerisch benötigten Energie aus dem Netz bezogen werden. Für diese Beispielrechnung wird ein durchschnittlicher Wert angesetzt, nämlich eine Jahresarbeitszahl von 3,75. Damit ergibt sich ein Strombedarf von 6.670 kWh. Weiterhin wird bei Erdgas ein Wirkungsgrad von 93 % bezogen auf den Brennwert angenommen, was einem Gasbedarf von 26.900 kWh Gas entspricht.

Wie Abbildung 1 zeigt, steigen unter der Annahme stabiler Marktpreise durch die CO2-Bepreisung und den steigenden Anteil von Biogas im Gasmix die jährlichen Bezugskosten für Gas im Laufe von 20 Jahren deutlich an. Im gleichen Zug bleibt der Preis für den Wärmepumpenstrom konstant. Die Differenz zwischen Gas und Wärmepumpenstrom pro Jahr steigt (CO2-Preis vereinfacht ohne Mehrwertsteuer) von 555 Euro im Jahr 2024 auf 1.465 Euro im Jahr 2041. Hätte die gedachte Wärmepumpe eine Jahresarbeitszahl von 4,5 statt nur 3,75, erhöht sich der finanzielle Vorteil im Jahr 2024 bereits um weitere 265 Euro. Nach 15 Jahren hätte die Wärmepumpe bei einer Jahresarbeitszahl von 3,75 gegenüber Erdas bereits 14.000 Euro, bei einer JAZ von 4,5 sogar 17.665 Euro an Betriebskosten eingespart – Tendenz steigend.

Förderung

Die im Vergleich mit Gas-Brennwerttechnik verhältnismäßig hohen Investitionskosten für Wärmepumpen sinken für den Endkunden durch die aktuell attraktiven Förderungen der BEG. Für eine erste Orientierung helfen online-Portale weiter, wie zum Beispiel der WOLF Förderrechner unter www.wolf.eu/foerderrechner

Insbesondere die Effizienz einer Wärmepumpe spielt beim Vergleich der Wirtschaftlichkeit eine herausragende Rolle: Je höher die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe ist, desto niedriger ist ihre Stromaufnahme und desto geringer fällt schlussendlich die Stromrechnung aus. Noch günstiger wird der Betrieb einer Wärmepumpe, wenn selbst erzeugter PV-Strom zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden kann. Für Wärme, Warmwasser und Haushaltsstrom bedeutet das in der Übergangszeit und im Sommer: Ein Gebäude kann fast komplett energieautark bewirtschaftet werden.

Fazit

Die Wärmepumpe bietet in der Wärmewende viele Vorteile:

- Individuelle Planbarkeit – keine Abhängigkeit von Wärmenetzplanung und Monopolstellung eines Betreibers.

- Zukunftsfähiger Energieträger Strom – günstige Erzeugung in Deutschland und Verteilung in einem Netz, dessen Verstärkung und Ausbau schon lange angefangen hat.

- Keine unbekannten Variablen – wie Biogas-Verfügbarkeit und CO2-Bepreisung – daraus resultiert bei den Betriebskosten ein geringeres ökonomisches Risiko als für Gas.

Abgesehen von diesen wirtschaftlichen Vorteilen bietet die Wärmepumpe die Möglichkeit der Integration eines hohen Anteils von erneuerbaren Energien in die Wärmeerzeugung und spart somit schon heute am meisten CO2. Das vielversprechende System Wärmepumpe sollte dabei gut geplant und umgesetzt werden. Bei der Auslegung und Planung unterstützen viele Hersteller ihre Fachpartner (myWolf Portal) und bieten auch Eigenheimbesitzern Beratungsmöglichkeiten: z.B. www.wolf.eu/beratungsanfrage lohnt sich, die Umsetzungsmöglichkeiten individuell zu prüfen und sorgfältig geplant in den Wert der eigenen Immobilie zu investieren.

Vorteile der Elektrifizierung Im Vergleich von konventionellen mit durch Strom angetriebenen Technologien schneidet der Wirkungsgrad von Elektromotoren in der Regel besser ab. Das betrifft auch die derzeit im Medienfokus stehenden Strom-Verbraucher Wärmepumpe und E-Auto. Die Wärmepumpe gewinnt je nach Effizienz, Aufstellort und Jahreszeit durchschnittlich etwa die vierfache Menge an Nutzwärme aus der eingesetzten elektrischen Energie. Und mit einem effizienten Elektroantrieb kann man gegenüber einem Benzinantrieb ca. die 2,5-fache Strecke fahren. Interessant wird es im Winter, wenn in Deutschland der Strombedarf gegenüber den Sommermonaten steigt: Zwar sinkt bedingt der Anteil von Photovoltaik-Strom im Netz, doch der Anteil von Windstrom steigt. Dennoch werden flexible Gaskraftwerke gefordert sein, um zeitweise entstehende Lücken in der grünen Stromversorgung zu schließen. Moderne Gas- und Dampfkraftwerke haben einen Wirkungsgrad von 60 Prozent – das ist gegenüber Otto- und Dieselmotor mit 35 Prozent Wirkungsgrad ein Quantensprung. Langfristig kann im Gaskraftwerk Erdgas durch Wasserstoff substituiert werden. Es ist daher unter dem Strich deutlich effizienter und klimafreundlicher, mit Gas erzeugten Strom in einer Wärmepumpe zu verbrauchen, als Erdgas zum Heizen „nur“ direkt zu verbrennen. Schließlich ersetzt die Wärmepumpe den fossilen Brennstoff nicht nur, sondern koppelt ein Vielfaches an kostenloser Umweltenergie ein – siehe Abbildung 5. |

Autor: Peter Schlüter, Business Analyst bei WOLF, Mainburg

Quellenangaben:

1 Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Abschlussbericht Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „WPSMART im Bestand“ (www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand)